La pomme n’était pas tombée loin de l’arbre

John Lindley naquit à Catton, près de Norwich, en 1799, l’année qui vit Napoléon prendre le pouvoir en France. John était l’un des quatre enfants de George Lindley et de sa femme Mary. George était horticulteur.; il possédait de solides connaissances botaniques et écrivit même un ouvrage intitulé A Guide to Orchard and Kitchen Gardens (Un Guide des Vergers et des Potagers), qui sera publié par John en 1831.

© Evelyn Simak (CC BY-SA 2.0)

Enfant, et bien qu’il fût aveugle de l’œil gauche, John aidait à l’entretien du jardin et ramassait les fleurs sauvages qu’il trouvait dans la campagne du Norfolk. Adolescent, il suivit les cours de la Norwich School, une école privée qui est l’une des plus anciennes du Royaume-Uni. John excellait en latin et en grec, et il apprit le français et le dessin auprès d’un réfugié. Mais il ne put toutefois aller à l’université.; l’entreprise de son père n’étant pas rentable, la famille était constamment confrontée à des difficultés financières.8.

À l’âge de seize ans, il quitta donc l’école et fut envoyé en Belgique en tant qu’agent d’un marchand de graines londonien.2. À son retour en Angleterre, John travailla pendant quelques années avec son père et fit ainsi la connaissance de William Hooker, de treize ans son aîné. C’est ce dernier qui le lança dans la carrière botanique. Il invita Lindley dans sa résidence à Halesworth, une petite ville située au sud de Norwich.

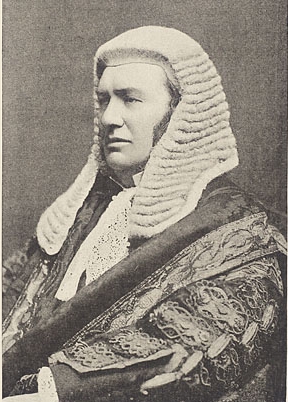

William Hooker

À l’instar de John Lindley, Hooker (1785 – 1865) naquit et fit ses études à Norwich. Un héritage lui permit de se consacrer aux sciences naturelles et d’explorer de nombreux pays. En 1805, la découverte fortuite d’une mousse rare (Buxbaumia aphylla) réorienta ses intérêts vers la botanique.1.

Les débuts

★ Le premier livre

C’est à Halesworth que Lindley rédigea en 1819 son premier ouvrage, Observations on the Structure of Fruits and Seeds, une traduction de l’«.Analyse du Fruit.» du botaniste français Louis Claude Richard. Il aurait accompli cette tâche en une seule fois, en travaillant pendant trois jours et deux nuits sans interruption.4.

Ce premier livre de Lindley fut accueilli favorablement par la Linnean Society of London.

Disponible sur Biodiversity Heritage Library.

Louis Claude Richard (1754 – 1821)

Louis-Claude Richard naquit à Versailles, dans une famille de jardiniers royaux. En.1781, il fut envoyé en Guyane par le gouvernement français pour explorer les plantes de la colonie et des pays voisins. Il revint en France après huit ans, ramenant une importante collection de dessins et un herbier de 4.000.spécimens.5.

★ Le départ pour Londres

La gouvernante de Hooker s’étonnait que Lindley ne dormait jamais dans son lit. Hooker lui demanda donc une explication. Lindley répondit qu’il espérait partir pour Sumatra en tant que collectionneur botanique. Pour s’habituer aux difficultés du voyage, il dormait sur les planches dures du parquet.10.

Mais Lindley ne partit jamais pour Sumatra. Il partit à Londres. Hooker le présenta à Joseph Banks, qui lui offrit un poste d’assistant pour sa bibliothèque et son herbier.

Joseph Banks (1743-1820), parangon du botaniste explorateur.

Banks était le fils d’un riche châtelain du Lincolnshire et membre de la Chambre des communes. Lorsque son père mourut, Joseph hérita du vaste domaine de Revesby Abbey, dans le Lincolnshire. Il avait.21 ans. Doté dès lors de moyens considérables, il quitta l’université d’Oxford sans passer de diplôme et choisit de consacrer ses loisirs aux sciences naturelles. Il participa au premier grand voyage de James Cook, visitant le Brésil, Tahiti, la Nouvelle-Zélande et l’Australie.3.

Peinture de John Hamilton Mortimer, National Library of Australia (NLA), domaine public.

Sa maison de Londres abritait une collection d’histoire naturelle qui éclipsait celle du British Museum. Elle devint un centre renommé de recherche, où travaillaient certains des naturalistes les plus brillants de l’époque.6.

Durant les mois qui suivirent, Lindley utilisa les ressources mises à sa disposition par Banks pour effectuer ses propres recherches sur les genres Rosa et Digitalis. Elles aboutirent à la publication en 1820 d’une monographie intitulée A Botanical History of Roses, dans laquelle il distinguait 76.espèces, dont treize nouvelles. Il dessina les planches lui-même.9.

un rosier de l’Himalaya.

Rosarum monographia, or A botanical history of roses, planche.1, 1820.

Disponible sur Biodiversity Heritage Library, domaine public.

★ La rencontre avec les Orchidées

Son emploi prit fin brutalement avec la mort de Banks quelques mois plus tard. Heureusement, en quelques années, John était parvenu à se faire un nom dans le monde des botanistes britanniques. Un marchand londonien, William Cattley, devint son mécène.

William Cattley, marchand et horticulteur britannique (1788 – 1835).

William Cattley était impliqué dans le commerce entre la Grande-Bretagne et la Russie, notamment l’importation de céréales. Dans sa maison de Barnet, au nord de Londres, il rassemblait des plantes provenant du monde entier, et fut l’un des premiers amateurs à constituer une collection d’Orchidées exotiques.11.

Cattley engagea Lindley afin que ce dernier dessinât et décrivît les nouvelles acquisitions dans son jardin de Barnet. Lindley rassembla ses magnifiques planches colorées, exécutées entre 1821 et 1825, dans le recueil Collectanea botanica, or, Figures and botanical illustrations of rare and curious exotic plants, devenu aujourd’hui une pièce de collection.

(aujourd’hui Hippeastrum vittatum, famille des Amaryllidacées).

Collectanea botanica, or, Figures and botanical illustrations of rare and curious exotic plants, planche.12.

Disponible sur Biodiversity Heritage Library, domaine public.

Lindley exprima sa gratitude à son employeur en nommant Cattleya un genre d’Orchidées.

Les Cattleya.

En 1818, William Swainson, un naturaliste anglais, récolta une plante dans la Serra dos Órgãos, une chaîne montagneuse au nord de Rio de Janeiro. Il l’envoya à Hooker qui la fit parvenir à Cattley. Lorsqu’elle fleurit (l’année exacte n’est pas certaine), Lindley la décrivit et la baptisa Cattleya labiata.12.

L’entrée à la Horticultural Society

Lindley accéda en 1822 au poste de secrétaire assistant de la Horticultural Society. À ce titre, il était chargé de déterminer les végétaux qui étaient envoyés à la Society par de nombreux collectionneurs.7.

La Horticultural Society (aujourd’hui la Royal Horticultural Society ou RHS) avait été fondée en.1804 par Sir Joseph Banks et John Wedgwood. Son objectif était de recueillir des informations sur les plantes et d’encourager l’amélioration des pratiques horticoles. Elle compte actuellement plus de 600.000.membres (chiffre de.2021).13.

Chose étonnante.: contrairement à nombre de naturalistes de son époque, et à ce qu’il avait espéré lui-même, Lindley ne voyagea donc pas. Il fondait ses exposés, souvent remarquables, sur l’analyse de spécimens cultivés dans des jardins anglais, ou bien d’exemplaires séchés.

© Wellcome Images (CC BY 4.0)

Une recherche dans la base de données IPNI (International Plant Names Index) livre un total de 7.890.noms d’espèces attribués à Lindley. Tropicos, une autre base botanique, lui en alloue 6.000. Certes, beaucoup de ces dénominations ne sont plus acceptées de nos jours, à la suite des multiples révisions taxonomiques, mais ces chiffres demeurent impressionnants.

Ce qui est remarquable, c’est que cet homme a passé la majeure partie de sa vie à utiliser une loupe ou un microscope afin d’identifier des plantes, alors qu’il ne voyait que d’un œil.!

Son mariage

En 1823, peu de temps après son entrée à la Horticultural Society et disposant enfin d’un revenu stable, Lindley épousa Sarah Freestone (1797-1869). Le couple loua une maison à Acton Green, qui était à l’époque encore un village, situé à l’ouest de Londres et proche des jardins de la Society.

Les renseignements sur Sarah sont rares. L’un de ses fils, Lord Nathaniel Lindley, qui devint un juriste réputé, estima dans son autobiographie que sa mère avait beaucoup aidé son père en coulisse. Il écrivit notamment qu’elle recouvrait de papier les lames microscopiques, montait ses spécimens séchés sur de grandes feuilles de papier et le soulageait en fait de tous les soucis domestiques. Nathaniel ajouta également ceci.: «.Lorsque nous étions enfants, nous avions plutôt peur de mon père qui était parfois irritable et rude, et nous avions l’habitude d’aller chercher du réconfort auprès de ma mère.».22.

Ses deux filles, artistes accomplies, contribuèrent à illustrer certains de ses ouvrages.

Sarah Lindley Crease, fille de John Lindley.

Elle apprit dès son plus jeune âge à représenter des spécimens à l’aquarelle et au crayon, et s’initia également à la gravure sur cuivre et à l’impression sur bois. Sarah reçut ses leçons de Charles Fox, un ami de la famille et célèbre portraitiste. Sarah Ann Drake, qui était illustratrice au service de son père, lui enseigna la peinture de sujets botaniques. Elle réalisa entre.1842 et.1858 de nombreuses œuvres pour les publications de son père.

Elle épousa en.1853 Henry Crease, un étudiant en droit puis directeur d’une mine dans les Cornouailles. Le couple s’installa ensuite au Canada, à Victoria, sur l’île de Vancouver. Sarah continua à dessiner et à peindre, mais sa vue déclina et elle cessa complètement dans les années.1870.

Sarah Crease a laissé un héritage artistique impressionnant. Plusieurs centaines de ses œuvres à l’encre, au crayon et à l’aquarelle ont été conservées. Elles constituent une documentation inégalée sur la société coloniale de la Colombie-Britannique.23.

Bridge Leading To Red Government Buildings From The Top Of Which This View Is Taken,

aquarelle, 1860, domaine public.

La première description scientifique d’Ibicella lutea

John Lindley rédigea la première diagnose d’Ibicella lutea en 1825. Il le rangea dans le genre Martynia et lui attribua l’épithète spécifique lutea (jaune).

Lindley publia la diagnose dans le onzième volume du Botanical register.: consisting of coloured figures of exotic plants cultivated in British gardens.: with their history and mode of treatment.14.

Le Botanical register.: consisting of… était un magazine horticole, lancé par l’illustrateur Sydenham Edwards, qui fut publié de 1815 à 1847. Le rythme de la vie s’étant accéléré pour tout le monde, y compris pour les taxonomistes, ceux-ci abrègent généralement le titre en Botanical Register. John Lindley en fut nommé rédacteur en chef en 1829. La revue disparut en 1847.

Admirons au passage le très beau dessin qui précède la diagnose de Martynia lutea. Si la description est de Lindley, l’illustration est de M..Hart.

Disponible sur Biodiversity Heritage Library.

M..Hart

Les œuvres de M..Hart sont si méticuleuses qu’elles font partie des plus beaux documents scientifiques du 19e.siècle. Malheureusement, nous ne disposons que de peu d’informations sur l’artiste qui les a réalisées. Il s’agit probablement d’une femme britannique (Miss.Hart.?), active durant les années.1820.15.

Après avoir conclu la diagnose de Martynia lutea, Lindley expliqua de quelle manière il put étudier cette plante.: Pour cette belle espèce annuelle de Martynia, nous sommes redevables à l’Honorable et Révérend William Herbert, qui nous envoya des spécimens en fleurs en août dernier. Il les avait cultivés à partir de graines reçues du Brésil.

William Herbert (1778 – 1847) fut membre du parlement du Royaume-Uni, pasteur, poète et botaniste. Il consacra plusieurs travaux aux plantes à bulbes, et spécialement aux crocus.

John Lindley, un professeur très à cheval

En 1829, Lindley fut nommé professeur de botanique à l’Université de Londres (aujourd’hui University College London, UCL), un poste qu’il occupa jusqu’en.1860. Ses cours, qu’il préparait soigneusement, étaient clairs, concis et abondamment illustrés, et attiraient de nombreux étudiants.

Il donnait chaque semaine cinq conférences, tôt le matin, tout en vivant à Turnham Green, à 10.km environ de l’Université. Effectuer ce trajet était, à cette époque, sans voiture ni métro, malaisé. Lindley loua donc un cheval pour se rendre à ses cours et en revenir.16.

Tiré de London and its Environs. A picturesque survey of the metropolis and the suburbs, 1888,

Domaine public.

John Lindley, taxonomiste

★ Contre le système sexuel, pour le système naturel

Lindley donna son cours inaugural à l’Université de Londres en avril 1829. Il profita de l’occasion pour remettre en question la classification qui était largement acceptée à l’époque en Angleterre, celle développée par Linné et appelée «.système sexuel.».17.

Le système sexuel de Linné.

Linné avait rassemblé le millier de genres connus alors dans des ordres qui étaient eux-mêmes réunis dans 24.classes. Son système était très simple. Il suffisait à peu de chose près de compter les étamines, et donc même les personnes ayant peu de connaissances botaniques pouvaient trouver la section qui contenait la plante examinée. Sa classification n’était pas censée représenter des groupes naturels.; il s’agissait seulement d’un moyen d’identification.

Plus précisément, les dix premières classes correspondaient aux plantes ayant une, deux, et ainsi de suite jusqu’à dix étamines libres et de même longueur par fleur. Les dix classes suivantes faisaient entrer en ligne de compte d’autres propriétés des étamines, telles que des longueurs différentes.

Linné avait ensuite défini des sous-groupes (les ordres) basés soit sur le nombre de styles, soit sur les caractères des fruits. Comme ce schéma était fondé uniquement sur les organes de reproduction, Linné l’appela le système sexuel.

Reprenons Ibicella lutea comme exemple. Nous avons vu plus haut que Lindley le plaça dans les Martynia. Linné avait rangé ceux-ci dans la quatorzième classe, celle des Didynamia.

Systema naturae per regna tria naturae…, Tome.2, p..837, 1759.

Disponible sur Biodiversity Heritage Library, Domaine public.

La quatorzième classe incluait les fleurs hermaphrodites possédant deux longues étamines et deux courtes. Le mot Didynamia est construit à partir du grec.: di (deux) et dunamis (puissance), en référence à la soi-disant plus grande «.force.» des deux longues étamines. Linné avait divisé cette classe en deux ordres, Gymnospermia et Angiospermia (celle-ci contenant les Martynia). Ces deux termes ne sont plus utilisés dans la même acception aujourd’hui, puisque les Gymnospermes désignent désormais les conifères (essentiellement), et les Angiospermes, toutes les plantes à fleurs.

Lindley trouvait que la classification de Linné était de la «.botanique artificielle.». Il était par contre un fervent partisan du système «.naturel.» de Jussieu.

Le système naturel de Jussieu.

Antoine Laurent de Jussieu (voir Qui a donc inventé les Caryophyllacées ?) utilisa, pour définir les groupes de plantes, plusieurs caractères morphologiques en les hiérarchisant au lieu de se baser uniquement sur les organes sexuels comme l’avait fait Linné.

Lindley élabora son système personnel dans l’ouvrage paru en 1830, intitulé An Introduction to the Natural System of Botany. Il écrivit dans la préface qu’il avait à l’origine conçu ce livre pour son propre usage, afin d’éviter d’avoir recours à des publications rares, coûteuses et encombrantes, disponibles uniquement dans les bibliothèques des riches.

Disponible sur Biodiversity Heritage Library, Domaine public.

Lindley fut l’artisan du succès du système naturel de Jussieu au sein du monde anglo-saxon, mais sa propre classification ne connut en revanche pas la réussite.

Il ne trouva jamais une classification qui lui convînt entièrement, et la modifia par conséquent d’ouvrage en ouvrage, n’obtenant ainsi jamais l’adhésion enthousiaste des autres botanistes de son temps.18.

Il eut cependant plus de succès avec les Orchidées.

★ Lindley, père de l’orchidologie moderne.

Avant lui, en 1694, le botaniste français Tournefort, dans ses Élémens de Botanique, avait été le premier à considérer les Orchidées comme une famille (il employait le mot classe).

Élémens de botanique…, Tome.I, p..343, 1694.

Disponible sur Biodiversity Heritage Library, Domaine public.

Remarquez que, selon l’usage de l’époque, il parle encore de feuilles pour désigner les pétales et les sépales.

Dans son Species Plantarum paru en 1753, Linné avait réparti 62.espèces de ces plantes dans 8.genres. C’est Jussieu qui baptisa Orchidées le troisième ordre (équivalent à une famille) de sa quatrième classe dans son Genera Plantarum (1789).

La ruée vers les Orchidées.

Le début du 19e.siècle vit les Européens pénétrer plus profondément dans les tropiques humides, là où abondent les Orchidées. Elles devinrent particulièrement prisées par l’aristocratie en raison de leur curieuse beauté, de leurs étranges habitudes de croissance et de leur mystique singulière. L’emploi de chercheurs-explorateurs professionnels, l’invention de la caisse de Ward (un terrarium portable destiné au transport sur longue distance des végétaux) ainsi que l’amélioration des méthodes de gestion des serres permirent aux classes supérieures, d’abord britanniques puis européennes, de constituer de vastes collections d’Orchidées.

Cette collectionnite frénétique, appelée en anglais orchidelirium ou orchidomania, devint hélas synonyme de destruction de nombreuses espèces et de leurs habitats.25.

Le travail des chercheurs d’Orchidées était dangereux. Beaucoup mouraient au cours de ces expéditions. Ils devaient souvent traverser des jungles ou des marécages, sans aucun sentier. Les blessures et les maladies étaient fréquentes, de même que les conflits avec les populations locales. Ces chasseurs adoptèrent à maintes reprises des comportements délibérément dévastateurs. Ils éradiquaient les plantes qu’ils n’emportaient pas, urinaient sur celles collectées par leurs rivaux, etc..26.

Espèce décrite pour la première fois par James Bateman, collectionneur du 19e.siècle.

Auteur de l’ouvrage monumental Orchidaceae of Mexico and Guatemala.

© Orchi, CC BY-SA 3.0.

Jussieu fut donc le premier à donner un nom à la famille, et Lindley fut le premier à lui donner une structure. Dans son ouvrage The genera and species of orchidaceous plants, il fit œuvre de pionnier, regroupant les quelques 2.000.espèces connues alors en sept tribus, en se fondant sur le nombre d’anthères (une ou deux) et sur la consistance du pollen.

Disponible sur Biodiversity Heritage Library, Domaine public.

En guise de comparaison, la classification la plus récente (2015) segmente la famille en cinq sous-familles.: Apostasioideae, Cypripedioideae, Epidendroideae, Orchidoideae et Vanilloideae, elles-mêmes fragmentées en tribus, en genres (±.707) et en espèces (± 25.000).19.

mais de nombreuses espèces lui furent également dédiées.

Par exemple Cyclopogon lindleyanus,

présente au Vénézuéla, en Colombie, en Équateur et au Pérou.

© Orchi, CC BY-SA 3.0

L’homme qui sauva Kew

Aujourd’hui, les Jardins botaniques royaux de Kew sont un organisme public comprenant une institution de recherche d’importance internationale, ainsi que deux jardins.: celui de Kew situé à l’ouest de Londres et celui de Wakehurst dans le West Sussex.

L’histoire des Kew Gardens est complexe. Deux domaines royaux contigus existaient au 18e.siècle.: Richmond (la moitié ouest) et Kew (la moitié est). Chacun d’eux abritait déjà un jardin. Il est généralement admis que celui de Kew fut transformé en jardin botanique en 1759. Il était modeste, quatre hectares, et destiné aux plantes médicinales. Les deux domaines fusionnèrent en 1772, le mur qui les séparait étant en définitive démoli en 1802.

Sir Joseph Banks, dont nous avons parlé ci-dessus, fut nommé à la tête des Kew Gardens en 1773. Il partageait avec le roi George.III la volonté d’utiliser les plantes exotiques et indigènes à des fins économiques. Au cours des décennies suivantes, des chercheurs furent envoyés dans le monde entier afin de rapporter de nouvelles espèces et Kew acquit ainsi une réputation internationale.20.

—–

Les décès de Sir Joseph Banks et de George.III en 1820 plongèrent les jardins de Kew dans une période de déclin qui dura une vingtaine d’années. En 1838, à l’avènement de la reine Victoria, le risque de voir disparaître complètement l’institution était grand.

Une commission d’enquête, dirigée par Lindley, rendit un rapport très favorable à son maintien et à son développement. Le gouvernement rejeta cependant la proposition de Lindley et décida de fermer le site. Mais, astucieusement, Lindley demanda que la question soit soumise au Parlement. Son plaidoyer attira l’attention de la population. Les Anglais, fervents amateurs de jardins, n’étaient pas prêts à perdre ceux de Kew. Et lorsque la jeune reine Victoria apporta son soutien, le gouvernement dut faire marche arrière et les Kew Gardens devinrent propriété publique.21.

Ce ne fut cependant pas Lindley, mais bien son premier mentor, William Hooker, qui en devint directeur, principalement parce qu’il avait demandé un salaire moins élevé.24.

Son dernier voyage

En 1861, Lindley fut chargé d’organiser les pavillons des colonies britanniques pour l’Exposition internationale de South Kensington.

Cette Exposition se tint du 1er.mai au 1er.novembre.1862, juste à côté des jardins de la Royal Horticultural Society. Elle fit office de vitrine des progrès de la révolution industrielle réalisés dans les années.1850.

Cette mission semble l’avoir épuisé. Il se rendit à Vichy en 1863 afin de se reposer, mais sa santé continua de décliner. Il mourut à son domicile d’Acton Green, à l’âge de 66.ans.

Sources :

1.: Encyclopedia Britannica.; Sir William Jackson Hooker.; page consultée le 30 mars 2023.↑

2.: Harald Sack.; John Lindley and his Attempts to Formulate a Natural System of Plant Classification.; SciHi Blog.; 5 février 2020..↑

3.: Gilbert L.A..; Banks, Sir Joseph (1743–1820).; Australian Dictionary of Biography.; National Centre of Biography.; Australian National University.; page consultée le 1 avril 2023.↑

4.: George Simonds Boulger.; Lindley, John.; Dictionary of National Biography.; 1885-1900.; Volume 33.; page consultée le 2 avril 2023.↑

5.: Richard, Louis Claude Marie (1754-1821).; Global Plants.; JSTOR.; page consultée le 2 avril 2023.↑

6.: Mark Carine.; Joseph Banks, the Banksian Herbarium and the Natural History Museum.; Blogs from the Natural History Museum.; 5 février 2020.↑

7.: John Lindley (Botaniker).; Biologie.– Die Wissenschaft vom Leben.; page consultée le 16.décembre 2022.↑

8.: The Norfolk man who helped save Kew Gardens.; KL Magazine.; page consultée le 6.avril 2023.↑

9.: The Norfolk man who helped save Kew Gardens.; KL Magazine.; page consultée le 6.avril 2023.↑

10.: Stearn, William.; The Self-Taught Botanists Who Saved the Kew Botanic Garden.; Taxon.; Volume.14.; p..295.; 1965.↑

11.: Lankester Botanical Garden.; Biographies.; Lankesteriana.; Volume.10.; n°.2-3.; p..186.; décembre.2010.; .↑

12.: Cattleya, Queen of the Orchids.; American Orchid Society.; page consultée le 7.avril.2023.; .↑

13.: RHS Annual Report 2021–2022.↑

14.: Lindley, John.; Martynia lutea.; in Botanical Register, consisting of coloured….; Volume.11.; planche.934.; publié par James Ridgway.; 1825.↑

15.: Catalogue of the Botanical Art Collection at the Hunt Institute.; page consultée le 9 avril 2023.↑

16.: John Lindley.; Parks and Gardens.; page consultée le 11 avril 2023.↑

17.: Chuckie.; Dr. John Lindley.– A life dedicated to plants.; 30.mai.2013.↑

18.: William T. Stearn.; Lindley, John.; Encyclopedia.com.; 11.juin.2018.↑

19.: Chase et al..; An updated classification of Orchidaceae.; Botanical Journal of the Linnean Society.; 2015.; n°.177.; pp..151–174.↑

20.: Unesco.; Royal Botanic Gardens, Kew – Nomination file.; 2003.↑

21.: The Norfolk man who helped save Kew Gardens.; KL Magazine.; page consultée le 16.avril 2023.↑

22.: Victoria Barnes.; Interrogating the Self-told Narrative.: Lord Lindley’s Autobiography, his Life and his Legal Biography.; The Journal of Legal History.; Vol..41.; n°.2.; pp..148-149.; 30 juin 2020.↑

23.: Kathryn Bridge.; Lindley Sarah Crease.; Dictionary of Canadian Biography.; Vol..15.; University of Toronto/Université Laval.; page consultée le 16.avril 2023.↑

24.: Jim.Endersby.; Gardens of Empire.: Kew and the Colonies.; Gresham College.; décembre 2019.↑

25.: Ossenbach Carlos.; Orchids and Orchidology in Central America, 500 Years of History.; Lankesteriana.; Volume.9.; n°.1-2.; 2009.; p..56.↑

26.: Stacey Larner.; Orchidelirium: when love turns to obsession.; State Library of Queensland.; 4.août.2021.↑

.png/365px-Makers_of_British_botany,_Plate_14_(John_Lindley).png)