Quittons provisoirement notre Plantain corne-de-cerf et creusons le sol pour découvrir ce qui y vit. Voici un dossier qui sert de préparation à un ou plusieurs articles futurs qui seront consacrés aux moyens de défense des plantes. Préparez votre bêche, votre loupe et votre microscope !

Quittons provisoirement notre Plantain corne-de-cerf et creusons le sol pour découvrir ce qui y vit. Voici un dossier qui sert de préparation à un ou plusieurs articles futurs qui seront consacrés aux moyens de défense des plantes. Préparez votre bêche, votre loupe et votre microscope !

Un sol surpeuplé

Si vous espérez pouvoir fuir la frénésie de nos villes en vous retirant à la campagne, réfléchissez-y à deux fois. Vous vous promenez sur un chemin de campagne ou une sente dans la forêt, en espérant trouver quelque moment de solitude ? Que nenni !

Regardez à vos pieds. D’abord, vous avez failli écraser un joli papillon, une Rosette (Miltochrista miniata), qui se reposait près de quelques mousses.

Voyons ce qu’il y a en-dessous. Traçons un carré d’un mètre de côté dans le sol, creusons-le ensuite et fouillons-le minutieusement afin de découvrir la vie qui se cache sous terre.

En théorie il faudrait creuser aussi longtemps que nous rencontrerons du carbone qui puisse être utilisé comme source d’énergie par des organismes vivants. Cela dépend du type de sol, donc de l’endroit où nous nous trouvons. Cela peut parfois aller jusqu’à plusieurs mètres.

Mais en règle générale, le nombre d’êtres vivants décroit assez vite avec la profondeur. En ce qui concerne spécifiquement les micro-organismes (dont nous parlerons ci-dessous), des analyses portant sur les deux premiers mètres ont montré que 65 % de leur masse se concentrent dans les 25 premiers cm 11 .

A ce propos, lisez notre flash info à la fin de cet article !

Des animaux…petits et très petits !

En creusant, nous trouverons d’abord des animaux visibles à l’œil nu. Probablement beaucoup de vers de terre, de 50 à 1.000, qui peuvent vivre jusqu’à 4 m de profondeur dans les sols limoneux 7.

En creusant, nous trouverons d’abord des animaux visibles à l’œil nu. Probablement beaucoup de vers de terre, de 50 à 1.000, qui peuvent vivre jusqu’à 4 m de profondeur dans les sols limoneux 7.

Mais aussi quelques centaines de mille-pattes, des insectes (fourmis, coléoptères etc.), des larves d’insectes, des araignées, des mollusques (escargots, limaces etc.) et des crustacés (cloportes). Au total, cela fait quelques milliers d’individus. Impressionnant, non 1 ?

Mais ce n’est pas tout !

En effet, c’est le moment de sortir notre microscope.

Des animaux minuscules, de 1 mm à 1 µm (1 µm = 1 micron = 1 millième de mm) apparaissent maintenant.

Des dizaines de milliers d’acariens et de collemboles (qui sont de petits arthropodes) et surtout des millions de nématodes !

Les nématodes sont des petits vers ronds et non segmentés dont vous pouvez admirer un exemplaire sur la photo ci-dessous. Certains se nourrissent de débris ; d’autres sont des prédateurs ou des parasites.

Un nématode du soja (Heterodera glycines)

© Agricultural Research Service of the US Government via Wikimedia Commons

Nous avons donc des dizaines de millions d’animaux dans notre mètre carré !

Leur poids total (en moyenne) : 250 g ; essentiellement à cause des vers de terre 2.

Ce n’est pas fini ! !

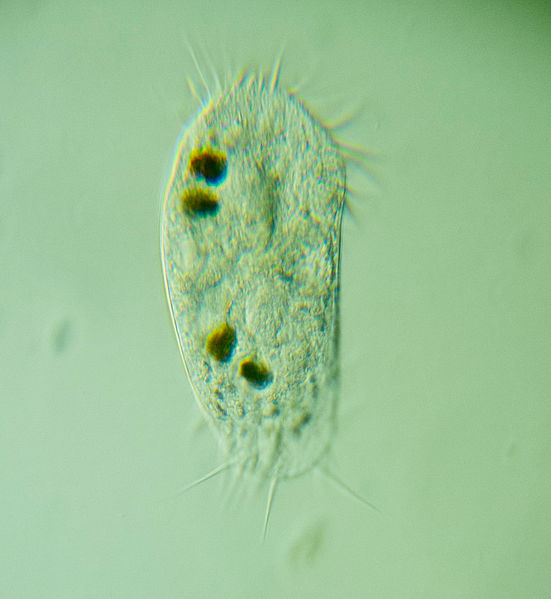

Des myriades de protozoaires

En étant très patients, mais alors vraiment très très patients, nous compterons en outre des milliards de protozoaires.

Qu’est-ce donc que les protozoaires ? Ce ne sont pas des animaux mais des organismes formés le plus souvent d’une seule cellule à noyau ; ce sont par conséquent des Eucaryotes unicellulaires.

Si vous voulez rafraîchir votre mémoire sur les Eucaryotes, relisez l’article « Des bactéries aux plantes : (2) les champignons et les animaux ».

Si vous voulez rafraîchir votre mémoire sur les Eucaryotes, relisez l’article « Des bactéries aux plantes : (2) les champignons et les animaux ».

La taille de ces protozoaires est très variable : de 1 µm à plusieurs mm pour les espèces marines 3.

Stylonychia est un genre de protozoaires ciliés,

très communs dans l’eau douce et le sol.

© Picturepest via Wikimedia commons

Vous savez quoi ?

Vous savez quoi ?

Ce n’est toujours pas fini !

Car il ne faut pas oublier nos ancêtres, les bactéries !

Nos ancêtres, les bactéries

Elles sont également des organismes unicellulaires (le plus souvent du moins), comme les protozoaires, mais leurs cellules ne possèdent pas de noyau. Ce sont donc des Procaryotes et non des Eucaryotes.

La Gazette a également publié un article sur les Procaryotes : Des bactéries aux plantes (1) : les procaryotes

La Gazette a également publié un article sur les Procaryotes : Des bactéries aux plantes (1) : les procaryotes

Des bactéries dans le sol, il y en a beaucoup, beaucoup … Elles sont innombrables. On estime qu’il y en aurait entre 10.000 milliards (10 13) et 1 million de milliards (10 15) dans notre mètre carré de sol. Elles pèseraient plus d’une tonne et demie dans un hectare, en se limitant aux vingt premiers centimètres 5!

Le recensement des bactéries

Le recensement des bactéries

On ne les compte pas réellement; on essaye plutôt d’estimer la masse totale des bactéries présentes dans le sol.

Pour étudier « facilement » en laboratoire des organismes aussi minuscules, les biologistes les « cultivent » : ils les placent dans un milieu contrôlé et riche en nutriments. Après un certain laps de temps, soit ils les dénombrent (souvent de manière électronique), soit ils estiment la biomasse bactérienne.

Malheureusement seule une très faible proportion des espèces vivant dans un environnement naturel est cultivable en laboratoire.

Il faut par conséquent recourir à d’autres méthodes.

On peut par exemple extraire d’un échantillon du sol certains constituants caractéristiques des cellules bactériennes (des constituants qui ne se retrouvent donc pas dans les cellules d’autres organismes tels que les protozoaires ou les champignons).

Cela peut être des segments d’ADN, ou bien du peptidoglycane (ou muréine) qui est un composant quasi exclusif de la paroi bactérienne. Il y en a d’autres, comme certains acides gras notamment.

Il faut bien sûr connaître (approximativement) le rapport moyen entre la masse du constituant choisi et la masse d’une bactérie, en espérant que ce rapport soit plus ou moins constant ! Il est alors possible d’estimer la masse totale des bactéries dans le sol 4.

Mais ces méthodes dites statiques ont un inconvénient : leurs résultats mélangent des organismes qui peuvent être actifs, dormants ou morts.

Mais ces méthodes dites statiques ont un inconvénient : leurs résultats mélangent des organismes qui peuvent être actifs, dormants ou morts.

On peut les combiner avec d’autres approches, dites dynamiques, qui se basent sur l’observation des changements du métabolisme (croissance, respiration etc.) causés par une modification de l’environnement, afin de mieux cerner la masse des bactéries actives 6.

Ceci devient très complexe, et nous allons nous arrêter ici !

Non, non ! ! !

Non, non ! ! !

Nous n’en avons pas encore fini.

Voici qu’arrivent d’autres « microbes » : les champignons.

Une soupe de champignons

Rappelons tout d’abord que ce qu’on appelle couramment « champignon », ce que nous voyons au-dessus du sol, n’est en fait que la « fructification » temporaire, les organes reproducteurs d’un organisme dont la partie végétative (le mycelium) est constituée de longs filaments très fins et invisibles enterrés dans le sol (nous simplifions à dessein, car les champignons – ou Fungi – sont très variés).

Les champignons sont tous eucaryotes, et plus proches des animaux que des plantes dans l’arbre généalogique du vivant.

Par hectare et en se limitant toujours aux 20 premiers centimètres, leur masse totale peut atteindre 3.500 kg, soit plus du double de celle des bactéries 8.

Diantre ! ! ! Il nous manque encore deux acteurs !

Les algues

On croit généralement que les algues ne vivent que dans les milieux aquatiques. Mais c’est faux. Il y en a aussi dans le sol, et elles sont surtout localisées près de la surface. Ce sont essentiellement des algues unicellulaires, microscopiques.

Selon certaines estimations, elles seraient très abondantes : de 100 millions à 1 milliard par mètre carré. Mais attention, ces chiffres reprennent les algues bleues, qui sont en réalité … des bactéries (les cyanobactéries pour être précis) 9!

Il semble que les algues souterraines sont broutées au fur et à mesure qu’elles croissent. Elles jouent donc, à leur corps défendant, le rôle de nutriments pour des prédateurs comme les protozoaires que nous avons rencontrés ci-dessus 10!

Voici les derniers protagonistes qui entrent finalement en scène. Et ce ne sont pas les moins importants !

Les racines

Les racines des plantes représentent en effet la moitié environ de la biomasse présente dans un sol ordinaire, soit 6 tonnes par hectare 12.

En guise de conclusion, récapitulons ce que nous avons rencontré sous terre. Le tableau suivant reprend les estimations du nombre et de la masse des organismes vivant dans le sol 13 14.

| Organismes | Nombre (par m2) | Biomasse (kg/ha) | Biomasse (%) |

| Protozoaires | 10 milliards | 250 | 2 |

| Algues * | 500 millions | 500 | 3 |

| Bactéries | 100.000 milliards | 1.500 | 10 |

| Animaux | 15 millions | 2.500 | 18 |

| Champignons | non applicable | 3.500 | 25 |

| Racines | non applicable | 6.000 | 42 |

* y compris les cyanobactéries

Ce n’est pas tout ! ! !

Ce n’est pas tout ! ! !

Des scientifiques du Deep Carbon Observatory (DCO) viennent de découvrir un énorme écosystème caché dans le sous-sol profond. Et quand on dit profond, c’est vraiment profond : de 2.5 km à 5 km sous la surface terrestre ou le plancher des océans !!!

Un milieu gigantesque correspondant au double du volume occupé par tous les océans. Un milieu dans lequel la vie ne devrait pas exister et qui est pourtant habité par des bactéries et des archées (les archées sont des organismes procaryotes ressemblant extérieurement à des bactéries, mais biologiquement très différents de ces dernières).

– Scientists Reveal a Massive Biosphere of Life Hidden Under Earth’s Surface

– Des scientifiques révèlent une énorme biosphère de vie cachée sous la surface de la Terre

– 70% des microbes terrestres se cachent dans les sous-sols ; Sciences et Avenir ; décembre 2018

Sources :

1 : Manuelle Rovillé ; Les organismes vivants du sol (moyenne) ; Sagascience ; CNRS ↑

2 : J.-M. Gobat, M. Aragno et W. Matthey ; Le sol vivant; Presses Polytechniques et Universitaires Romandes ; 2013 ; p. 47↑

3 : Wikipedia ; Protozoa ; novembre 2018 ; ↑

4 : J.-M. Gobat, M. Aragno et W. Matthey ; Le sol vivant ; Presses Polytechniques et Universitaires Romandes ; 2013 ; pp. 135-136 ↑

5 : J.-M. Gobat, M. Aragno et W. Matthey ; Le sol vivant ; Presses Polytechniques et Universitaires Romandes ; 2013 ; p. 38 ↑

6 : Evgenia Blagodatskaya & Yakov Kuzyakov ; Active microorganisms in soil: Critical review of estimation criteria and approaches ; Soil Biology & Biochemistry ; n° 67 ; pp. 192-211 ; Elsevier ; 2013 ↑

7 : Lukas Pfiffner ; Dossier Ver de terre ; BioActualités.ch; Biochemistry ; mars 2012 ↑

8 : J.-M. Gobat, M. Aragno et W. Matthey ; Le sol vivant ; Presses Polytechniques et Universitaires Romandes ; 2013 ; p. 38 ↑

9 : J.-M. Gobat, M. Aragno et W. Matthey ; Le sol vivant ; Presses Polytechniques et Universitaires Romandes ; 2013 ; p. 45 ↑

10 : Des micro-algues favorisent la biodiversité des sols ; Université de Neuchâtel ; mai 2017 ↑

11 : Fierer N, Schimel JP, Holden PA ; Variation in microbial community composition through two soil depth profile ; Soil Biology and Biochemistry; Volume 35 ; Issue 1 ; janvier 2003 ; pp. 167-176 ↑

12 : J.-M. Gobat, M. Aragno et W. Matthey ; Le sol vivant ; Presses Polytechniques et Universitaires Romandes ; 2013 ; p. 38 ↑

13 : Manuelle Rovillé ; Les organismes vivants du sol (moyenne) ; Sagascience ; CNRS ↑

14 : J.-M. Gobat, M. Aragno et W. Matthey ; Le sol vivant ; Presses Polytechniques et Universitaires Romandes ; 2013 ; p. 38 ↑